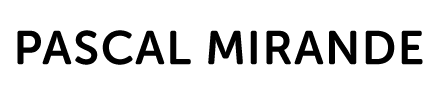

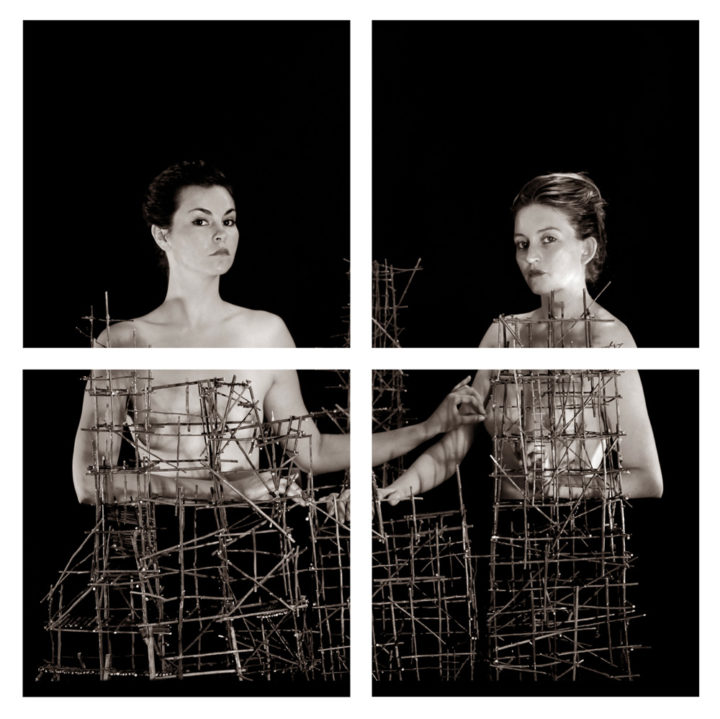

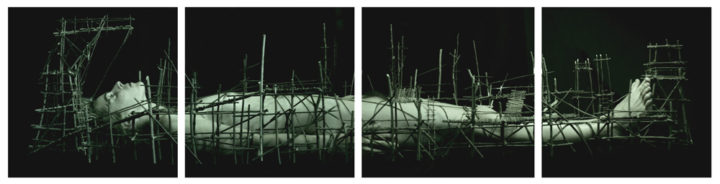

Gullivers

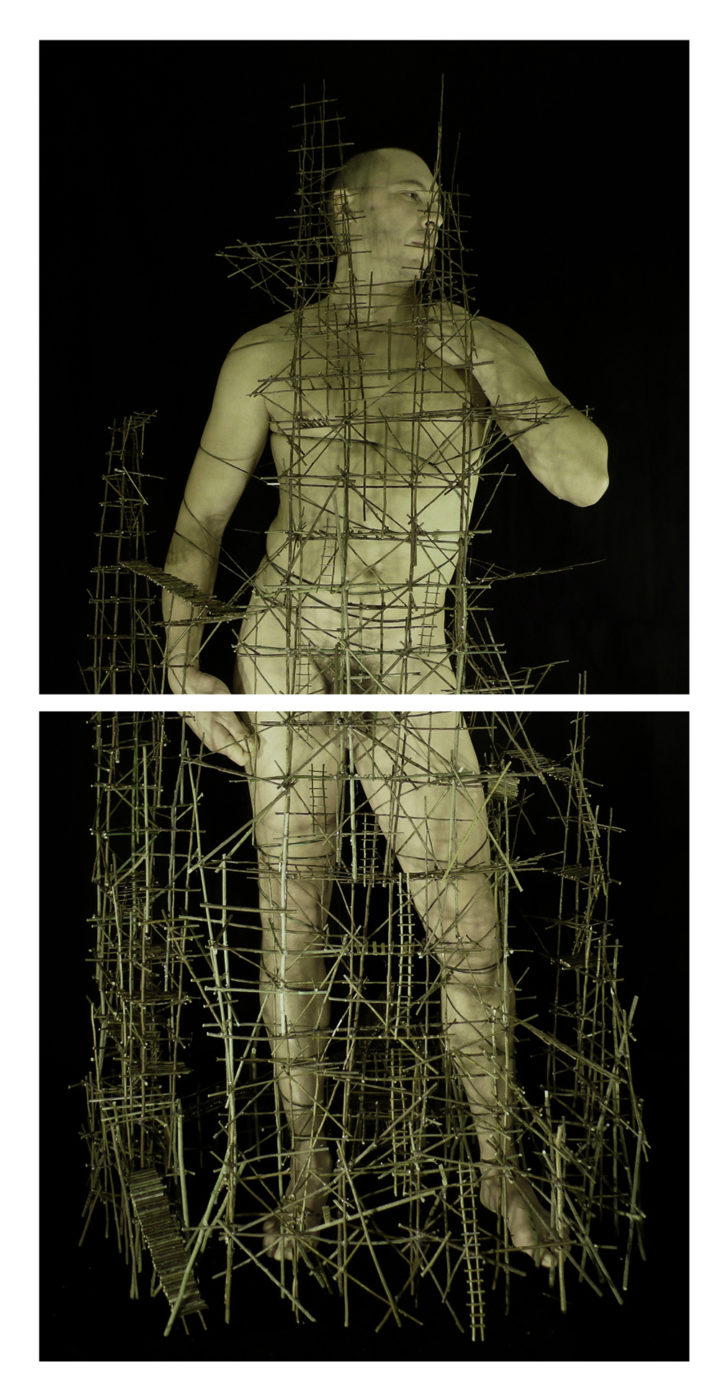

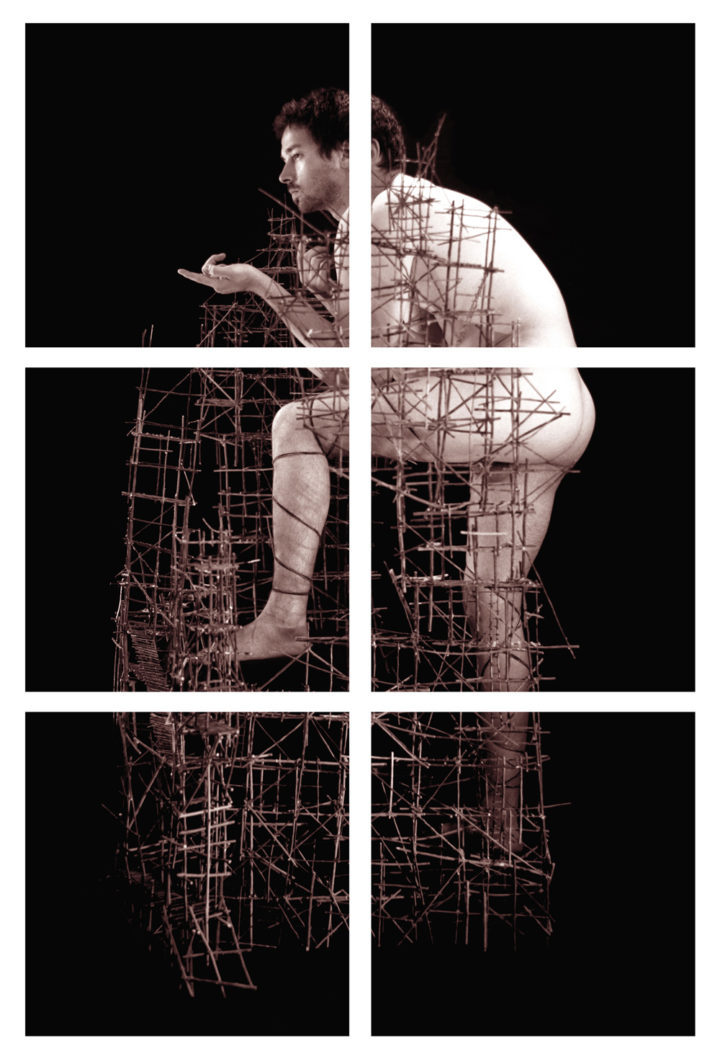

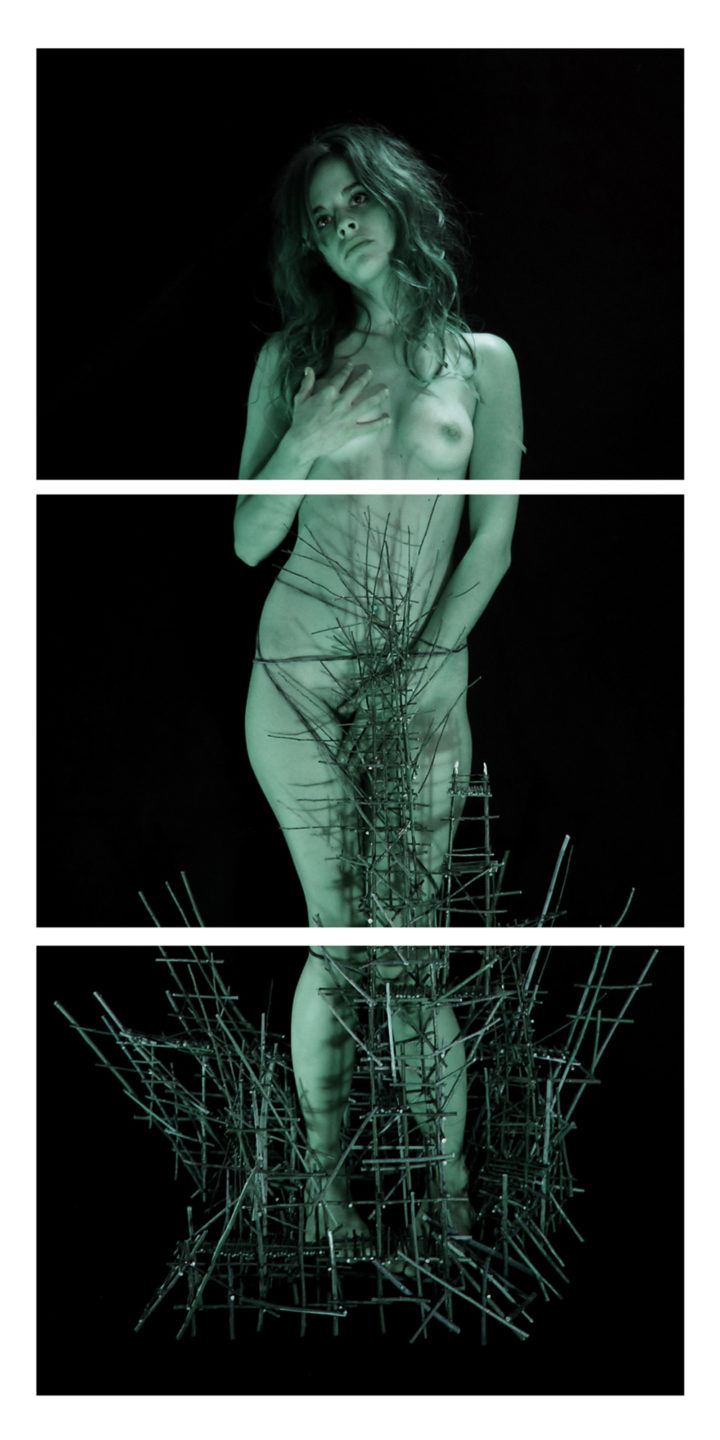

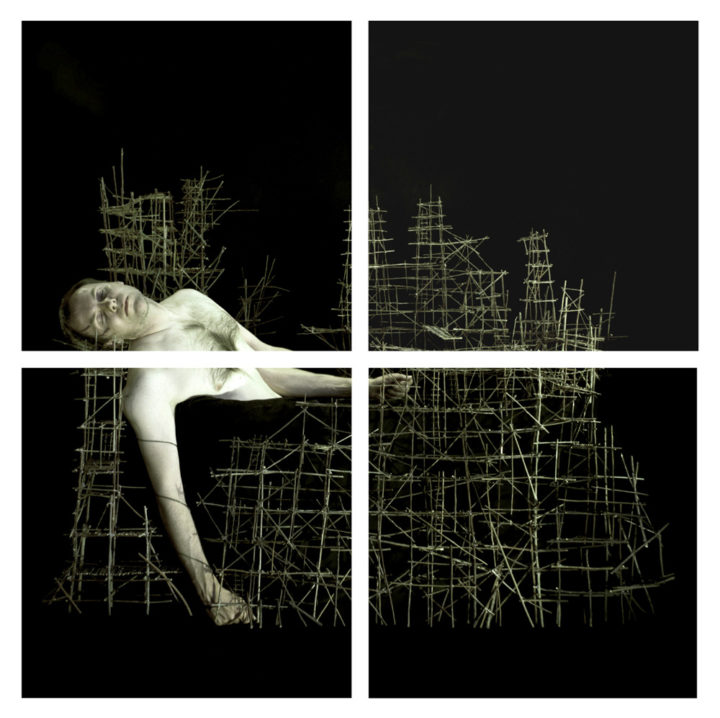

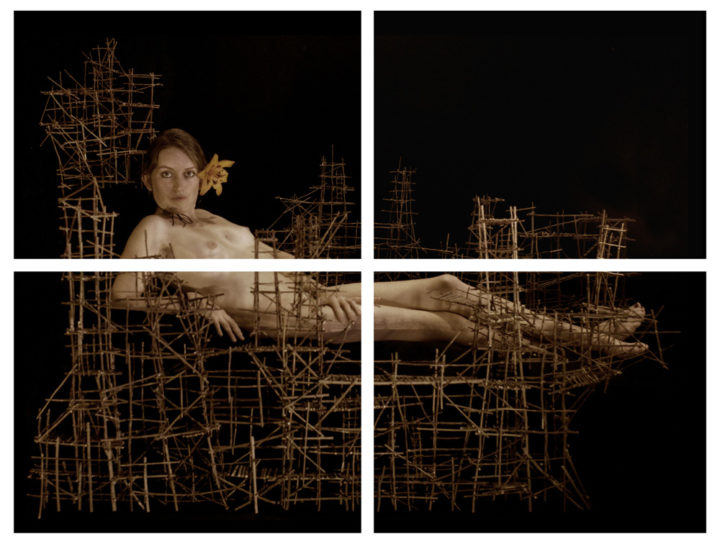

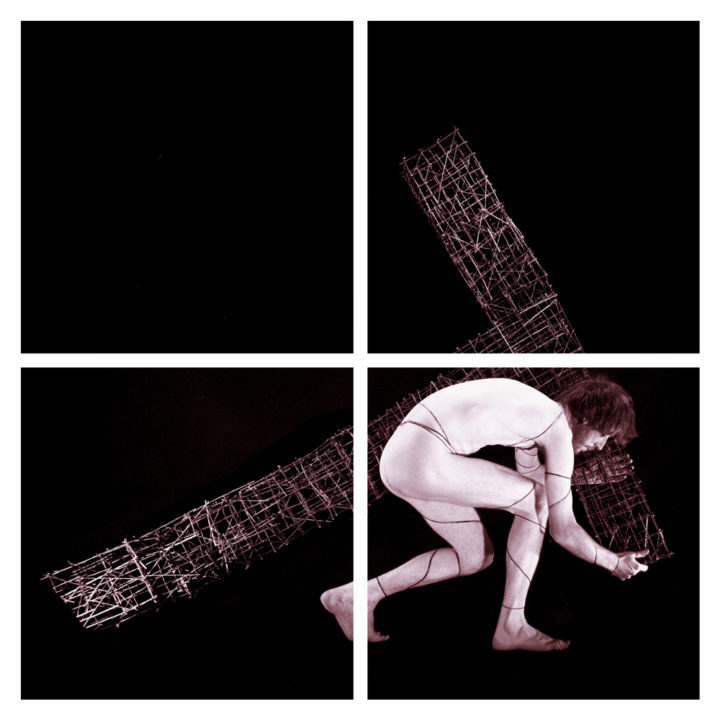

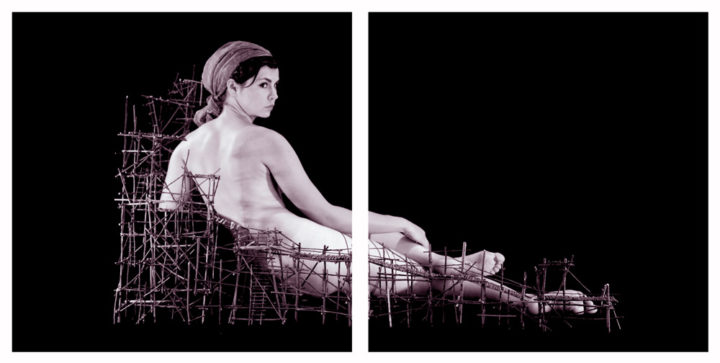

Pascal Mirande confronte pour la première fois ses constructions au corps humain. Il utilise un fond sombre, une teinte monochrome afin d’éviter d’avoir des repères extérieurs. Il ficelle le sujet pour accentuer la fragmentation de l’anatomie sans pour autant tomber dans le « bondage » cher à Araki.

Il y a deux lectures d’échelles. Le modèle vivant montre la minutie des maquettes et à l’inverse, les échafaudages transforment le corps en un immense paysage. Il a segmenté le sujet pour affirmer l’idée de construction et faire de chaque élément un tableau autonome. C’est aussi un clin d’œil aux boites de découpe des prestidigitateurs. Comme pour la plupart de ses images, la continuité du travail va vers la citation (sculpture, peinture). Il aime l’idée de l’hommage à des œuvres immenses et la complicité qui peut émerger avec le public qui les reconnaîtra.

Jacques Sauvageot, mai 2012

Directeur de l’école Régionale des Beaux-Arts de Rennes de 1983 à octobre 2009,

Président de l’Association nationale des écoles supérieures de 2006 à 2009

Le travail de Pascal Mirande s’inscrit dans une longue tradition : celle de « la photographie de la mise en scène », qui, en fait, traverse toute l’histoire de ce médium. Certes, ce n’est pas à elle que l’on pense d’abord, tellement l’histoire de la photographie a été, dans l’esprit du public, liée à l’idée d’enregistrement, de reproduction, sinon de ressemblance. Barthes, dans La Chambre claire, nous présente le « ça a été » comme le noème de la photographie, son principe fondateur, mais il nous rapporte ensuite, dans le même ouvrage, que, parmi les photos de sa mère, la seule dans laquelle il la « retrouve », c’est une photo prise au Jardin d’hiver, alors qu’elle avait cinq ans !

L’image, pour celui qui la fait comme pour celui qui la regarde, est en effet toujours une construction. Walter Benjamin, dans sa Petite histoire de la photographie, parue en 1931, notait que le vrai visage de la photographie repose sur le fait qu’elle démasque, qu’elle construit. Les premiers studios de prises de vues étaient conçus comme de véritables décors, des lieux faits pour le spectacle à donner. Aujourd’hui, de nombreux artistes ne craignent pas de réaffirmer ce point de vue, tantôt avec emphase, tantôt avec plus de discrétion ; certains artistes recourent à des procédés qui semblent très élaborés, d’autres jouent davantage sur la simplicité.

Les photographies de Pascal Mirande se construisent d’abord dans le temps.

Très tôt, ses images ont été construites en intégrant des éléments qu’il lui a fallu d’abord fabriquer : des assemblages de matériaux simples, qui ne sont pas vraiment des inventions mais plutôt des bricolages, mi-inventifs mi-amusants ; placés dans des espaces, souvent des paysages ou des fragments de paysage, ils constituent les éléments d’un récit fictionnel, étrange, poétique : des constructions de plâtre sur le sol d’une carrière deviennent des Citadelles, des assemblages de bois confrontés à des cailloux font figure de Sentinelles, de fragiles machines volantes (aussi « volantes » que les sculptures de Panamarenko !) survolent des paysages improbables et évoquent le rêve d’Icare… Les images sont d’autant plus étranges que les échelles ne sont pas respectées et que le cadrage découpe littéralement le regard.

La série des Gullivers prolonge ces travaux antérieurs, mais, en introduisant le corps humain, elle semble affirmer des préoccupations nouvelles, d’autant que c’est une série importante en quantité (18 œuvres pour le moment), compte tenu de la grandeur des formats.

Jonathan Swift a écrit les voyages de Gulliver en 1721. A l’origine de ce livre qu’on présente habituellement comme un « roman satirique » : le krach financier de 1720, provoqué par la spéculation sur les actions de la Compagnie des Indes, qui avait fait bondir la valeur des actions, et avait finalement débouché sur leur effondrement, ruinant nombre de commerçants et d’actionnaires (dont Jonathan Swift lui-même !).

Dans le roman de Swift, Gulliver visite de multiples lieux, vit de nombreuses aventures, et découvre de multiples échelles : il est grand au royaume des lilliputiens, mais tout petit au royaume des géants. Les échelles ordinaires n’ont plus cours.

C’est le même type d’expériences que nous fera revivre plus tard, dans les années 1870, Lewis Carroll, romancier et… photographe, avec La Traversée du miroir : Alice imagine que dans la maison du miroir, celle qu’elle devine derrière le miroir posé sur la cheminée, tout est comme chez elle, « sauf que tout est dans l’autre sens » !

La difficulté d’avoir une échelle des choses est souvent présente dans notre rapport à l’espace, surtout lorsqu’il est représenté. C’est une question qui parcourt l’histoire de la peinture et de la sculpture, lorsqu’elle se préoccupe de rapport à l’espace : les artistes américains du Land Art en ont fait un élément important de leur réflexion ; Heizer notait par exemple que si « la taille est réelle, l’échelle est une taille imaginaire… La taille détermine un objet, mais l’échelle détermine l’art ». L’échelle dépend des capacités perceptives de chacun à prendre conscience des réalités perceptives.

Cette difficulté de perception est fréquente avec la photographie, particulièrement lorsqu’elle nous donne à voir des objets ou des espaces que nous ne connaissons pas : cadrages, angles de prise de vue, éclairages, formats des tirages… créent des espaces parfois impossibles à définir, à mesurer. L’introduction dans l’image d’un élément « repérable » nous permet, en général, de rétablir la mesure des choses.

Ce n’est pas le cas dans les photographies de Pascal Mirande, et particulièrement dans la série des Gullivers, où les différents éléments se conjuguent pour renforcer notre trouble face à ce qui nous est donné à voir.

Nous sommes d’abord frappés par la vision des corps nus, monumentaux, photographiés dans des positions qui reprennent celles de figures connues de tableaux ou de sculptures de l’histoire de l’art « classique » (L’Olympia ou le Déjeuner sur l’herbe de Manet, l’Odalisque d’Ingres, La Venus de Botticelli, le David de Michel-Ange… )

Des constructions (des assemblages réalisés assez simplement par nouage ou collage) de tiges de bois minces, de branches assez fines, pouvant évoquer des maquettes d’échafaudage ou des fragments d’architecture, entourent ces figures ; mais leur taille est si réduite par rapport aux corps qu’elles semblent constituer plus des filets que des supports.

On pense, naturellement, au Colosse de Goya, dominant le peuple des terriens, incarnant la toute puissance, mais aussi entraînant la dévastation. Mais ici le géant est comme bandé dans l’architecture qui l’enveloppe.

Le contraste d’échelle est d’autant plus grand que les photographies sont de grandes dimensions, qu’elles sont constituées elles-mêmes par l’assemblage de plusieurs photographies. Et que chacun des éléments de la représentation est lui-même « décalé » : il n’est pas ce qu’il semble devoir être. Les constructions évoquent des architectures, mais n’en sont pas véritablement ; elles n’ont pas l’efficacité des échafaudages que l’on peut voir sur la photographie, bien connue, de la Liberté sculptée par Auguste Bartholdi et arrivant à New York sur le pont d’un bateau ! Leur taille est si réduite qu’elles évoquent plus un jeu de lignes, de dessins qu’elles ne suggèrent : suggestions d’espaces ou de matières.

Les corps photographiés évoquent bien sûr des figures connues de l’histoire de l’art, mais ils sont bien contemporains, et finalement encore plus éloignés de leur « modèle » que ne pouvaient l’être les images faussement parodiques du pop art ou des nouveaux réalistes ! Les sujets sont certes empruntés à des peintures ou à des sculptures, mais le travail n’évoque à mon sens ni la peinture ni la sculpture.

Ce n’est pas un travail de « photo peinture » non seulement parce que beaucoup d’œuvres sont sinon en noir en blanc du moins avec des couleurs très retenues, comme s’il y avait un refus délibéré de ce qui pourrait évoquer le pictural, mais aussi parce qu’elles semblent refuser toute évocation de récit, qu’il soit autobiographique ou fictionnel.

Ce n’est pas pour autant un travail de « photographie sculpture » : même si le travail suppose au départ, à l’instar d’artistes comme Thomas Demand ou Paul Pouvreau, une manipulation de matériaux, la création de volumes, on ne sent pas une intention de jouer sur les espaces, les matières.

Les travaux précédents de Pascal Mirande étaient souvent liés au paysage, à la nature. Mais ce n’était pas des travaux sur le paysage, encore moins du Land art ; ils mettaient, en fait, déjà en scène une vision intérieure, une vision humaine, une méditation sur la nature des choses plus que sur leur apparence.

La série des Gullivers, avec ses « figures », renforce cette préoccupation et nous met en présence de l’homme, de l’humain, avec son individualité, ses particularités, ses doutes, ses contradictions.

Ses photographies sont des natures mortes de l’humain.

Isabelle Tessier

Responsable de l’artothèque de Vitré (35)

Un ensemble de dix-huit Gulliver(s) compose actuellement cette série photographique de Pascal Mirande élaborée suivant un processus de mise en scène du corps se développant à travers le concept de genèse et dévoilant un champ de référence, de citations empruntées à la littérature et à l’histoire de l’art.

La genèse, du grec genesis, « naissance, origine » recouvre une multiplicité de sens dont celle de « formation d’un être ». Par extension, elle signifie « élaboration, organisation d’une chose, d’une figure, d’une pensée… » L’histoire de l’humanité représentée sous les traits d’Adam et de Eve (Gulliver V, Céline et Fosco), la réalisation d’une multitude de petites structures en bois semblant participer à l’édification et à l’architecture de corps, et plus largement la conception matérielle et intellectuelle de l’œuvre en sont, notamment, une métaphore.

Le corps, au centre de la recherche, prend souvent comme référence certaines statuaires et peintures historiques identifiables par la pose des modèles : Le David de Michel-Ange (Gulliver III, Karim), Le Déjeuner sur l’herbe et l’Olympia de Manet (Gulliver IV, Patricia et Gulliver X, Coralie), OEdipe d’Ingres (Gulliver IX, Lucas), La Naissance de Vénus de Botticelli (Gulliver VII, Marie), La Mort de Marat de David (Gulliver VIII, Emmanuel)… Si Pascal Mirande s’approprie ces œuvres majeures par la citation, il en donne cependant une lecture et une interprétation nouvelles grâce à un ensemble de constructions prenant parfois la configuration d’un exosquelette et participant à la structuration d’un être singulier, d’un corps réel-imaginaire.

La citation met en évidence les rapports de ressemblance et de dissemblance, les écarts et les rapprochements de l’image et de son modèle. Elle rappelle en ce sens l’histoire, l’origine de l’icône symbolisée ici par Gulliver XII, Pascal, autoportrait de l’artiste portant sa croix. L’icône suit le récit de la tradition chrétienne selon laquelle Dieu créa l’homme à son image. L’homme ainsi conçu est une image, une « icône » vivante de Dieu et de son Modèle. « Il se définit doublement comme ressemblance au Modèle et vocation à imiter ce Paradigme, à participer à cette perfection dont il est le reflet »(1). A travers l’image du Christ, l’homme revêt l’image du sacré ; il devient ainsi face de Dieu et maître de la Création.

Dans ses photographies, Pascal Mirande scinde souvent l’humain en quatre images ; il créé une division qui n’est pas sans rappeler les quatre parties du roman de Jonathan Swift décrivant Les Voyages de Gulliver suivant la découverte de nouvelles contrées : Lilliput, Brobdingnag, Laputa et Houyhnhnms. L’exploration fantaisiste de mondes imaginaires permet à l’écrivain de modeler des archétypes politiques et culturels venant éclairer, au fil de son périple les faiblesses ou les tares de la communauté européenne. Les deux premiers voyages sont, à ce titre, dans leur analogie, des exemples de dérision, soumettant le héros à un principe de relativité qui lui confère suivant les lieux où il échoue, un absolutisme ou un assujettissement littéralement dictés par sa taille. Dans l’oeuvre de Pascal Mirande, le corps pourrait naturellement donner les indications d’une échelle, d’une mesure. Mais qui le perçoit ? Un Gulliver échoué sur l’île de Lilliput, imaginant la réflexion de son image dans un miroir ou des Lilliputiens décidant de capturer celui qui, à leur mesure (six pouces de haut), se révèle être un géant ?

(1) Bruno Duborgel, L’icône, art et pensée de l’invisible, CIERE, St-Etienne, 1991, p.33.